.png)

.png)

【 茶文化 】

真好,友人送来一罐春茶。

一绺沸水冲下去,洁白的杯盏里翻滚着朵朵茶芽,纤巧细嫩,翩跹起舞,如同一个个自由游走的灵魂。稍时,起起伏伏的叶片又缓缓沉落杯底,翡翠色的茶汤中透出阵阵幽香,忍不住喝一小口,满嘴的醇厚甘鲜,让人顿觉神清气爽。一会儿,再咂咂嘴,醇和怡人的茶香似乎还在齿颊间回旋和荡漾,真是上品佳茗!

友人说,这茶产自丹凤县的武关镇。

武关,位于丹凤县城的东南方向,春秋时称“少习关”, 战国时更为今名,是商於古道上的重要关隘,为秦之南关,与东函谷关、西大散关、北萧关合围起来的这片膏腴之地,就是久居的“关中”。历史上从关中东出三吴,南及湖广,或是由东南方入关中,都必经此关。自春秋战国始,历朝历代兵事频冗,以秦楚相争最为激烈。韩愈、元稹、白居易、杜牧、岑参、李商隐、寇准等墨客骚士,都曾在武关盘桓驻足,凭吊古今,留下了很多诗作。

茶者,南方之嘉木也。以前只知道陕南的西乡、镇巴、南郑、紫阳、平利等地产茶,这些地方也都对外宣称是中国纬度最北的产茶区,丹凤比它们的纬度还要向北,这样的气候条件能种出上好的茶吗?我知道丹凤出产葡萄酒,也出产核桃、板栗、大漆和药材,还知道丹凤的棣花镇出了个写散文和小说的贾平凹,但丹凤产茶,我有些不敢相信,就连着又追问了好几遍:这茶真是丹凤的?

等到谷雨日,春风和煦,土膏脉动,是采制雨前茶的******时节。友人邀我去茶园看看,以释我心中疑惑。

清早八点多,一帮喜茶的人早早聚齐,从曲江口出了西安城,沿着G40沪陕高速往东南方向一路驰行。汽车平稳行走在坦荡如砥的路面上,波涛般起伏的终南山迎面直扑眼底,目光所及,都是亮汪汪的新绿,让人心生欢喜。过了山口,道路向上缓缓爬升,汽车时而在隧洞里穿梭,时而又高悬在山腰,放眼望去,山脚溪流跳跃,远山白云缭绕,岭坡上流淌着一抹抹或深或浅、或明或暗的绿色,间杂着星星点点的各样花朵。汽车转一次弯,眼前的绿树繁花就变换一次色调,似乎从一个梦境又踏入另一个梦境。

两个多小时之后,从丹凤口驶离高速,穿过过龙驹寨,沿着蜿蜒的312国道又行驶了30多里。车窗外不断闪过缤纷的颜色,蓝的是鸢尾,紫的是桐花,黄的是棣棠,白的是豌豆和槐花,胭脂色的是红叶李,还有很多我叫不上名字。路边长着许多杏树、桃树和李树,花朵荼蘼已尽,青绿的果实只有指头蛋大小,阳光轻洒在还沾着露气的嫩叶上,显得轻薄而透亮。视线随着道路向前推进,但茶园还远着,于是心里就有了些许的困倦。

武关之远,确在想象之外。下了国道,又在沿河修建的县道上颠簸了快一小时,以为到目的地了,不想汽车又向南拐进了一条乡村公路。山里平展的土地金贵,水泥道路就依坡取势,依河取势,修得狭窄且陡峭,曲里拐弯,斜斜拉拉。走了不长一段,就有好几处坍塌,滑落的石块占据了大半个路面,汽车需要靠人指挥才勉强通过。同行的几位女茶友一路叽叽喳喳,刚才还举着手机拍个不停,这会儿见路况凶险也都默然不出声了,只有司机不时轻声咒骂几句。汽车顺着逼仄的巷道,从一家屋檐下穿行到另一家屋檐下,又从一座村庄穿行到另一座村庄。房屋全都紧贴着曲折的道路修盖,屋深参差,房脊错落,几乎看不到一段规整的街巷。房子是典型的陕南样式,青瓦白墙,硬山屋顶,檐头和马头墙绘有蓝白云纹,片石砌墙,木窗木门,看起来自然拙朴,倒也契合山里人的心性儿。

放下车窗,一阵柔柔的凉风吹来,似乎还带着茶香,旅途的疲困顿时消散。靠近路边的坡地里,有带着草帽挎着竹篓的女茶农在采摘春茶,男茶农则忙着将装有鲜茶叶的蛇皮袋往山下扛,面孔黝黑,见人就咧嘴一笑,露出满口洁白的牙。

山脚一丛翠竹掩映着十余户人家。家家门上都挂着样式老旧的锁,人都在茶山上,村里静悄悄的,墙头上有只大红公鸡踮着脚小心翼翼地追着阳光玩耍。春天的茶农是最繁忙的,这几天关乎一年的收成,不敢偷懒。抬眼眺望,更远处湛蓝色的天空似澄明的湖水一泻而下,与静美的山峦相融相合,氤氲成趣。几位女茶友已经在茶园边摆出了最美的姿势,张罗着给自己拍几张美照

踱步进入茶场,却见刚才路遇的几位茶农正在交茶。热情的茶场主人已经冲泡好了新茶,端起一杯喝一口,鲜活的滋味竟在心里泛起了百花盛开般的涟漪,不由得赞叹一声:好茶!

“当然好了,你们喝的可是新炒制的谷雨茶啊!”见我们一惊一乍,一旁的茶农就搭声了。几根纸烟散出去,我们很快就和茶农们熟络了。

听他们说,谷雨茶就是雨前茶,是谷雨时节采制的春茶,当地人也叫二春茶。茶树经过一冬的休养蓄积,这时节的茶芽叶肥硕,除了嫩芽,还可采一芽一嫩叶或是一芽两嫩叶,产量比明前茶多些,但茶型和口感却丝毫不逊前者,价格相对也经济实惠,会喝茶的人都追捧雨前茶。真正的谷雨茶就是用谷雨当天采的鲜叶做的干茶,茶农们特意强调,而且必须是上午采的。因为稀少,他们一般都留着自己喝,除非来了贵客。从他们炫耀的语气里,我体会到了谷雨茶的珍贵,也感受到了茶场主人的真诚和好客。

茶场主人四十多岁,白衬衣,黑西装,显得精明干练。见客人的茶杯已经续过三遍水,茶场主人就笑盈盈地邀请大家用午餐。很多人和我一样,都是******次见到茶园,内心的好奇早已按捺不住,就齐声嚷着要先去看茶,回来再吃饭。

在茶场主人的引领下,我们踩着油菜花田里的一条羊肠小道,走进了一条斜斜的山沟,沟道虽深但不宽,沟内溪流潺潺,坡上松竹茂密,在沟坎崖畔上,我认出了难得一见的地黄、丹参和金银花等药草,甚至还见到了好几丛绽放着的兰花,凑近闻闻,香味远比家养的浓郁悠长。山头上漂浮着几团悠闲的白云,守护着半山腰块块大小不一的茶田,让那些茶树安心舒展开每一片叶子,欣然接受着天地灵气的滋润。

同行的一位茶友博学,主动向我们介绍说,武关地区海拔适中,气候温和,雨水均匀,光照及土壤条件极适宜于名优茶生长,再加之地处我国茶树生长北界,春季温度低,茶芽生长缓慢,有利于茶素积累,得天独厚的环境造就了武关茶叶肉肥厚、条索紧凑和芳香物质含量高的特点。

茶场主人先点头,再是微笑,话锋却一转,其实,这些还不是决定武关茶卓越品质的最重要原因,说完就指着茶树根部的土壤让大家看。

啊!这些茶树竟然都生长在深褐色的石头上。

茶圣陆羽在《茶经》里记述:茶,上者生烂石,中者生砾壤,下者生黄土。后世茶人亦言:气味随土性而异,生于赤土或土中杂石者******……武关多悬崖绝壁,山上少土,茶农就在岩凹、石隙、石缝里填上风化的岩石碎渣,再种上茶树。这些与茶共生的岩石碎片富含云母、铁等多种矿物质,历经千百万年的风雨侵蚀,矿物质逐渐氧化并消融在的土地里,滋养着茶树的生长。正是这种肥沃、疏松、微量元素富集的土壤基础,让武关茶有了鲜醇爽口、软滑细腻、香甜馥郁的独特口味。石上种茶,本是无奈之举,不想竟造就了武关岩茶的岩韵风骨。

茶场主人自豪地说:全国能真正被称为岩茶的,除过福建武夷山和云南普洱,就是我们武关茶了。

同行的几位茶友也学着茶农,带上白色遮阳帽,挎上竹篓,跃跃欲试着要去采茶。茶场主人担心山高坡陡太危险,就在山下的川道里找了一块茶园让她们去采。

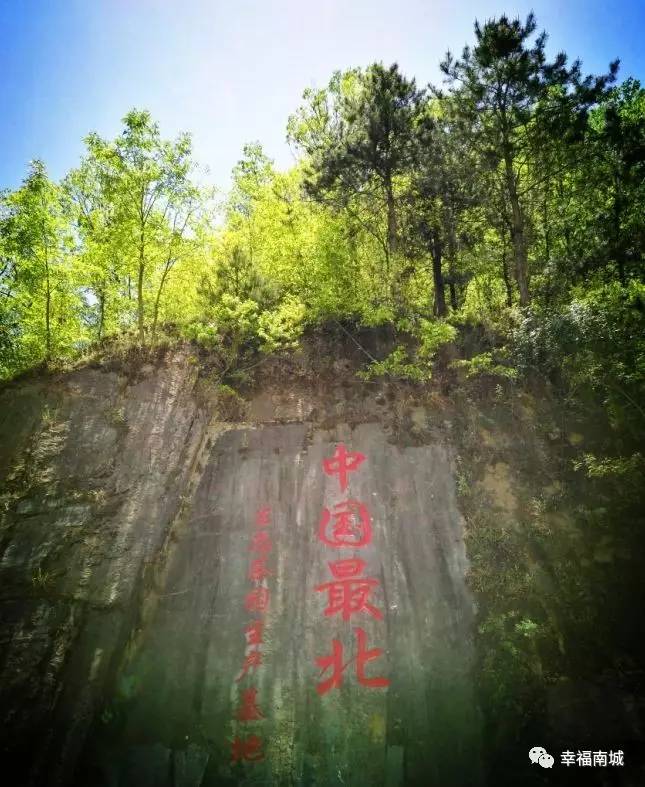

我们几个就围着茶场主人,继续听他讲武关茶。茶场主人用手指着前面一道刻有“中国最北生态茶园”的石崖,对我们几个说:其实丹凤种茶的历史并不久远。

从前,在中国茶界有一个广泛认可的观点,认为在我国茶叶只能在北纬33度以南的地方栽培。上世纪六十年代,有一对青年男女从西北农学院毕业后,扎根山区潜心于南茶北移的研究和试验,历经十余年筚路蓝缕,终于在北纬33度44分的商南县种活了茶树,成功将我国茶叶产地向北推移了300多公里,改写了2300多年种茶历史的定论。这两位可敬老人就是我国著名茶叶专家张淑珍和她的丈夫焦永才,几年前上映的电影《北纬33度》,讲的就是他们的故事。商南种植茶叶成功后,紧邻的丹凤也组织农民试种,但只有武关等地的几千亩茶树活了下来。由此算起,丹凤种茶的历史也就四十多年。

但因为交通闭塞等原因,以前武关茶也不好卖,知道的人也少,甚至很多丹凤人都不知道,农民只在春天上山采制少许供自己喝,其余时间就任其荒长。茶场主人说自己先前在外做生意,后来回家乡创业,看到山上有这么好的茶,就在2012 年和几位好友筹资建立了这家茶场,也能帮着乡亲们摆脱艰难日子。

这时,茶场那边有人高声喊着饭做好了,让快回去吃饭。田里的几位茶友只好收了茶篓,和我们一起回茶场。

饭席设在茶场紧邻的一户人家里,男主人是村上小学的校长,早早和勤快的女主人一起立在门口绽着笑语迎接我们。进了堂屋,满桌的佳肴就等我们开席。主人一边热情地让我们动筷子,一边又自谦菜都是自家产的,有些拿不出手。我粗粗用眼扫了扫,发现有农家做的豆腐,自家种的花生,坡上掐的野韭菜,山上挖的竹笋,树上钩的香椿,还有春节熏烤的腊肉……满碟子满碗,让人垂涎欲滴。

吃完饭,茶友们把自己采摘的茶叶拿给茶场制茶师傅看,还未等师傅开口,一边的茶农就先呵呵笑起来,说:那算不得茶,可以当菜,回家炒个鸡蛋还差不多。

茶友不服,茶农就把采摘的茶叶倒在竹扁上,两者一比,差别立现,茶农采摘的明显匀整多了。茶农用得意的口吻说,要是明前芽茶,对采摘茶芽规格的要求会更严格,炒制好的一斤干茶67000颗芽头,一克干茶156颗芽头,上下误差不能超过3%。见我们信服了,就拿起一颗茶芽,又给我们讲起了何为芽头?何为一芽一叶?何为一芽两叶?

从鲜叶到干茶,大概要经过摊晾、炒青、揉捻、烘焙四步。师傅讲解示范了一遍,我们拿自己采摘的茶叶也学着试做了一遍,外形上明显不如师傅炒制的规整,至于味道,更是苦涩得直吐舌头。

原来,这茶上的道道远比想象的要复杂得多。

师傅解释说,看似只有简单的四步,实则制茶是一个复杂而全面的过程,每一个细节都会决定最终的结果。比如,摊晾要讲究气流的变动和调和,炒青时铁锅下的火要有主副之别,揉捻时手法讲究要先松后紧再松……每一颗茶叶都是大自然的馈赠,都需要制茶师傅的匠心制作。

丹凤隶属商州,为秦相商鞅的封地。商鞅凭借徙木立信,树立了确保了新法顺利实施的威信,为秦国统一六合奠定了基础,也为秦人赢得了“一言为重百金轻”赞誉。茶场主人取“秦人重诺,一言九鼎”之意,为茶取名“秦鼎”,以示不忘对茶叶品质的承诺,也牢记带领乡亲奔赴美好前程的承诺。

临别,茶场主人以茶相赠,并再三相约,若有闲情,可烹茶于岩上,坐看云卷云舒,静听风行风止……

Copyright © 2020-2021,All rights reserved

版权所有 Copyright(C)2009-2013 丹凤秦鼎茶业有限公司 未经许可 严禁复制